요즘 스칸디아모스를 비롯해 무슨 무슨 모스, 줄여서 ‘모스’라 불리는 상품이 온라인으로 많이 판매되고 있다. 한번 만져볼 일이 있었는데, 생긴 건 구멍이 많이 뚫린 스펀지 같고, 만져보니 꼭 버섯처럼 촉촉하고 말랑했다. 내가 아는 이끼는 나무 밑동이나 땅 위를 덮으며 자라는 초록색 카펫처럼 생긴 식물인데 이 모스는 빨주노초파남보, 없는 색깔이 없었고, 자연에서 채취해서 파는 이끼처럼 건조하고 퍼석하지도 않았다. 이름은 ‘모스’인데, 정말 식물이 맞는 걸까?

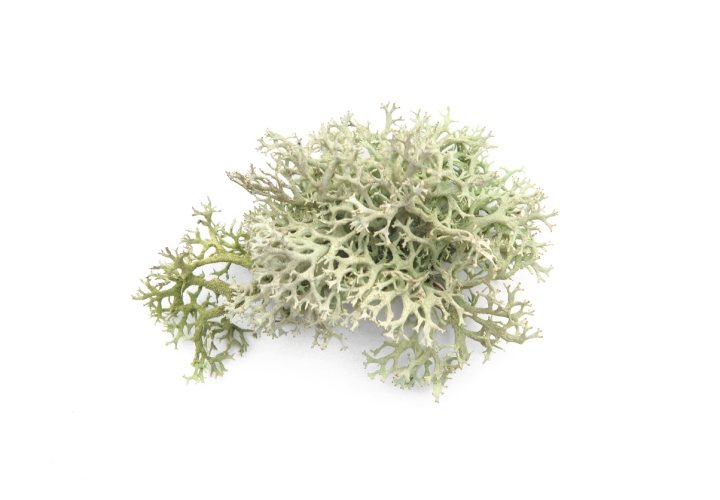

모스는 순록 이끼(reindeer lichen)를 채집해 가공한 것으로, 영어로는 ‘moss’가 아닌 ‘lichen’, 즉 지의류라는 표현을 쓴다*. 지의류는 식물계에 속하는 조류와 균류의 공생체로, 지표면을 덮으며 자라기에 한자로는 땅의 옷이라는 의미를 갖고 있다. 순록이끼의 경우 툰드라 지대 등 극한 기후에 사는 순록의 먹이감이라 이런 이름이 붙었다고 한다. 식자재로 쓰는 석이버섯 등 버섯 몇 가지도 지의류의 일종이며 대부분 연한 미색이나 회색을 띤다(우리가 보는 ‘모스’ 상품은 대부분 염색 처리한 것이다). 그러니까 계통적으로 순록 이끼는 초록색 카펫 모양이 비슷해 보이는 이끼(선태류)보다 석이버섯과 가까운 식물이다. 버섯 비슷한 촉감을 가진 것도 이해가 됐다.

그렇다면 이 촉촉한 모스는 살아 있는 걸까? 촉촉한 감촉이 지속되는 건 살아 있기 때문이 아니라 채취한 식물 원물에 글리세린 가공을 하기 때문이다. 글리세린이 들어간 화장품은 피부 보습을 돕고 거친 피부를 부드럽게 해준다. 프리저브드 플라워 역시 글리세린 가공을 한 것인데, ‘살아 있는 식물 느낌’이 들며 ‘장기간 보존이 가능하다’는 점을 어필하지만 엄밀히 말해 살아 있지 않다. 이는 모스도 마찬가지다. 반대로 퍼석하게 마른 초록색 이끼(선태류)는 수분을 공급해 주면 다시 생장을 시작한다. 테라리움에 마른 이끼 덩어리를 깔고 분무를 하면 푸릇푸릇하게 색이 다시 살아 올라오는 것을 볼 수 있다. 많은 식물을 키우며 식물이 바짝 말랐다면 당연히 죽은 것, 수분기가 느껴지면 당연히 산 것이라는 개념을 갖고 있던 내게 두 식물의 반전은 놀라웠다.

동물 가공품 중에도 희한한 게 있다. 바로 네모바지 스펀지밥의 모티프가 된 해면(sponge)이다. 해면은 감각, 신경, 운동 능력이 없는 원시적인 동물이다. 인공 스펀지가 발명되기 전엔 바다에 사는 다공성 생물인 이 해면을 채취하여 세면이나 세척용으로 사용했다. 이 동물을 ‘스펀지’라 부르던 것이 지금 우리가 쓰는 스펀지라는 단어의 유래가 되었다. 물을 머금은 해면 스펀지는 합성수지로 만든 것보다 훨씬 촉촉하고 보드랍다.

어딘지 동물 같지 않은 동물과 식물 같지 않은 식물. 해면과 순록이끼 가공품은 그 원물이 통상적으로 우리가 아는 동식물 개념에 들어맞지 않아 설명 없이는 이해하기 어렵지만, 모르더라도 대부분 상품으로 사용하는데 지장이 없다. 오히려 복잡한 설명이 상품 판매에 장애물이 될 수도 있다. 그렇더라도 디스커버리 다큐멘터리 <어떻게 만들어지나?(How Do They Do It?)>에 나오듯 우리에게 익숙한 상품의 실체에 관해 호기심 많은 독자들에게 흥미로운 이야깃거리였기를 바란다.

* 영어로 순록 이끼는 ‘reindeer moss’(직역하면 순록 이끼)가 아니라 ‘reindeer lichen’(직역하면 순록 지의류)라 칭한다. 우리말 이끼는 우리가 흔히 아는 초록 이끼(moss)와 지의류(lichen)를 아우르는 명칭이다. 따라서 이끼라는 명칭이 틀린 건 아니지만, 생태나 생김새에 차이가 있는 선태류 이끼와는 구분해야 할 것이다.

식물성

여러 식물과 동거중. 책 <식물 저승사자>, <식물의 이름이 알려주는 것>, <나는 식물 키우며 산다>를 썼다.

댓글 0

첫 번째 댓글을 입력해 주세요.