나는 섬마을 소아신경과 의사다.8

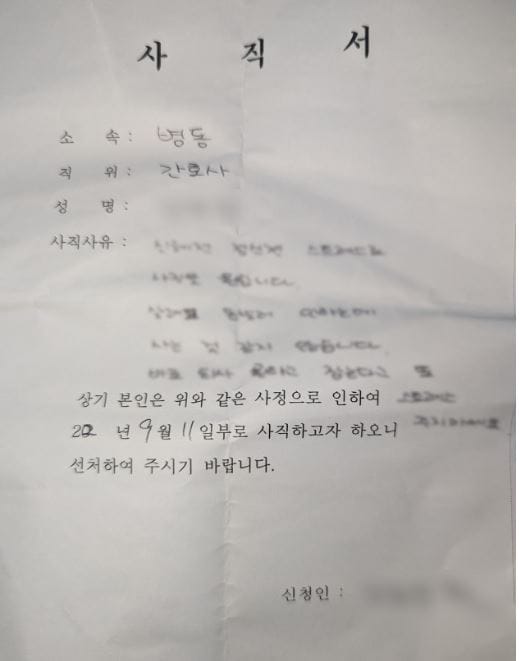

‘신체적 정신적 스트레스로 사직을 원합니다.’

‘살려고 돈 벌려고 일하는데 사는 것 같지 않습니다.’

‘바로 퇴사 원합니다. 잡는다고 또 스트레스 주지 마세요.’

병동 책상 위 놓인 사직서를 가지고 내려왔다. 봉투에서 꺼내 중간쯤 읽다 가슴이 서늘하게 내려앉았다. 이미 간호사 한 명이 이번 달 말까지만 근무하고 그만둔다고 하였다. 책임져야 할 아픈 아이들이 한 병동에 20명. 아래층 위층 다닌다고 무릎이 아픈데다가 평발이라 너무 힘들다고 얘기하는 직원을 잡을 수가 없었다. 한 달 쉬다가 다시 근무한 지 얼마 되지 않은 일이라 더욱 그랬다.

“젊은이가 왜 그리 아픈 데가 많아요?”

농담이라도 던질라치면 곱빼기로 가시 돋친 대답이 날아오니, 처음 몇 번 하다 고개만 끄덕였다. 정말 아팠을 것이다. 병원 계단 몇 번 왔다 갔다 하면 무릎에서 삐거덕거리는 소리가 들리기 일쑨데 12시간 근무하면서 셀 수 없이 오르락내리락하는 그녀 무릎에선 무슨 소리가 났을까?

“뭐 때문에 그만두려고 하는 거예요?”

“J 간호사 없으면 일 안 돌아가는 거 알잖아요!”

정말 그랬다. 성실하고 꼼꼼한 J를 아이 엄마들은 무척 좋아했다. 열나는 아이, 토하는 아이 때문에 몇 번씩 호출 벨을 눌러도 싫은 내색 한번 하지 않았다.

5개월 전 코로나 전담병원으로 지정받았다. 코로나 감염된 어린아이들이 입원할 수 있는 곳이 없어 우리병원이 속한 아동병원협회와 중앙사고수습본부(중수본)가 협의하여 그 아이들을 입원시킬 수 있게 되었다. 마스크, 페이스쉴드, 방호복에 장갑까지 끼고 정맥주사를 놓아야 하고 혈액 채취에다 바이털 사인까지 점검해야 하는 고된 일에도 묵묵히 해내던 그녀. 고열 나서 늘어져 있는 아이를 병원에 입원시킬 수 있다는 사실에 아이 엄마들도 정말 고마워했다. 열나서 경련한 아이 엄마를 달래고 진정시키는 것도 그녀 몫이었다.

잠잠해지던 코로나가 다시 기승을 부리기 시작했다. 몇 달 전 코로나를 앓았던 아이들이 다시 감염되어 오기 시작했다. 2개월 된 어린 아기도 열나서 검사해보면 두 줄이 나왔다. 39도 넘는 고열에 입원해서 나트륨 칼륨 등이 포함된 전해질 수액 맞는 것 말고는 방법이 없었다. 그래도 우리 병원에 입원할 수 있는 아이들은 그나마 다행이었다.

문제는 그다음 일이었다. 느슨해진 경계심 때문이지 아이 보호자들이 병원 규칙을 무시하기 시작했다. 배달 음식을 시키곤 병동 앞에다 놓고 가게 했다. 보호자 한 명만 병실에 있을 수 있지만 수시로 몇 명씩 와서 문을 두드렸다. 아이 잘 때 병실에서 맥주 몇 캔 마시는 건 양반이었다. 특히 젊은 부모들의 거친 항의에 병동 간호사들은 몸서리쳤다. 거친 말에다 뒤돌아서 비속어를 쓰는 것도 예사라 했다.

“원장님, 힘들어서 일 못 하겠어요. 너무 지쳤어요.”

돌아서 나가는 J 간호사를 어떻게 잡아야 하나, 방법을 찾아야 했다. J까지 빠지면 2교대를 하는 근무 스케줄 자체가 망가져 버린다. 남아있는 간호사들의 업무가 늘어나고 초과 근무도 늘어날 것이다. 그러면 또 다른 이탈자가 생길 텐데. 지방이라 간호사 구하기도 힘든데. 월급을 충분히 올리면 좋겠지만 현실은 그렇지 못하다. 80%에 미치지도 않는 원가 보존율 이야기를 하려면 의료보험의 역사부터 시작해야 하니 당장 도움 되지는 않을 테고.

대한의사협회 의료정책연구소에서 ‘감정노동의 시대, 의사도 감정노동을 하는가?’란 연구보고서를 발표했다. 소아청소년과의 감정노동 수준은 72.26점으로 정신건강의학과(75.77점)와 재활의학과(73.31점)에 이어 세 번째였다. 그것이 제일 큰 문제였다.

아이를 의자에 앉혀놓고 무슨 얘기를 하나 보려는 듯 팔짱을 낀 채 꼬나보는 보호자에다 진찰 중에도 전화 통화를 시끄럽게 하는 아이 아빠까지 진료실 풍경은 다양했다. 진료 공간에서도 그 정도인데 하물며 주치의가 보이지 않는 병동에서 그들이 자기 아이를 보살피는 간호사에게 어떤 행태를 보였을지 상상하기도 싫다.

감정의 칼날 위에 서 있는 그녀를 보면서 나는 불편하였던 감정의 찌꺼기를 어찌 해결하였나 돌아보았다. 대학병원이나 종합병원이라는 커다란 울타리 뒤에 있을 때 보지 못했던 일들을 많이 만났다. 물론 그때도 내가 해야 했을 감정 소모를 누군가는 대신 했겠지만. 퇴근할 때 청진기를 책상에 두고 오듯이 그 앙금들을 병원에 떨구기 위해서 몇 번이나 손을 닦았는지 모른다. 몇 해가 걸렸다. 작은 감정의 배출구를 찾을 때까지는.

당장 그만둔다고 하는 그녀에게 몇 년만 버티라고 얘기할 수 있을까?

“내일 다시 얘기합시다.”

답이 아닌 대답으로 진료실 문을 닫았다.

용과

예술과 삶, 글쓰기를 사랑하는 섬마을 소아신경과 의사입니다.

댓글 2

첫 번째 댓글을 입력해 주세요.