부모님이 계시는 마당의 울타리가 온통 으름덩굴로 덮여 있습니다. 워낙 오래 묵은 터라 울타리 너머의 풍경이 보이지 않을 정도로 무성하게 자랐습니다.

으름덩굴은 성장세가 좋다보니 타고 오를 수 있는 것이라면 무엇이든 잡고 오를 기세입니다. 급기야 울타리를 딛고 단풍나무까지 덮쳐 단풍마저 물들지 못했습니다. 저는 마음이 급해졌습니다.

‘이러다간 으름덩굴이 지붕까지 덮치겠어! 으름덩굴의 목을 반드시 베어버려야겠군.’

문득, 자신의 어머니를 지키기 위해 하르페(Harpé)라는 칼을 차고 메두사의 목을 치러 떠났다는 그리스신화의 페르세우스가 떠올랐습니다. 으름덩굴은 마치 뱀의 형상을 한 메두사의 머리 같았습니다. 저에게도 덩굴의 목을 칠 칼이 필요했죠.

“아버지, 장대낫 좀 주시지요.”

“그, 그래. 옜다. 너무 무리하지는 말어.”

“네, 걱정 마시고 들어가 계세요.”

아버지는 돌아서면서 한마디를 남깁니다.

“으름 열매가 달고 맛있다고 해서 심었는데 20년이 넘도록 열매는커녕 씨도 구경 못한 거여….”

그날 저는 단풍나무를 휘감은 으름덩굴 앞에서 종으로 횡으로 미친듯이 장대낫을 휘둘러댔습니다. 하지만 울타리가 온통 덩굴로 덮여 있던 탓에 어디가 시작이고 어디가 끝인지 알 수가 없었습니다.

결국 ‘메두사의 목’은 찾지 못했습니다. 이 상태로 두었다가는 잘린 줄기 아래에서 더 많은 생장점을 내며 풍성해질 것이 분명했습니다. 가지치기는 식물의 생장점을 자극하여 더 많은 가지를 내는 법이니까요. 그날은 으름덩굴과 승패를 가르지 못한 채 전투를 끝내야 했습니다.

몇 개월 뒤인 설 연휴에 부모님댁을 찾았습니다. 집앞에 도착하니 울타리를 칭칭 감고 있는 으름덩굴이 보였습니다. 덩굴을 보자마자 까맣게 잊고 있던 지난 가을의 기억이 떠올라 몸서리가 쳐졌습니다. 울타리 앞으로 다가가 조심스레 덩굴 줄기를 매만지며 상황을 살폈지요. 지난번 전투 때와 다른 점이라면, 덩굴의 잎이 모두 떨어져 줄기가 잘 보인다는 것입니다.

예상한 대로 잘랐던 줄기 아래에서 두세 개의 생장점이 나오면서 새 줄기들이 뻗고 있었습니다. 첫 번째 전투 때 승리하지 못한 스스로를 질책했습니다. 저의 눈빛에는 날이 섰습니다.

마침 아는 형님에게 전화 한 통이 왔습니다. 울타리 사정을 이야기하니 ‘으름덩굴의 벽타기 신공’을 알려주더군요.

“으름덩굴은 몬스테라처럼 줄기마다 공기뿌리가 나오지도 않고, 담쟁이처럼 흡착판을 벽에 붙이고 오르지도 않아. 오직 물체에 줄기를 휘감으면서 올라가지. 철망과 같은 형태의 울타리라면 으름에게는 더할 나위 없이 좋은 지지대야.”

“아니, 형님. 공기뿌리도 없고 흡착판도 없는데 저렇게 기세가 좋은 이유가 대체 뭐죠?”

“으름은 하나의 줄기에서 엄청나게 많은 줄기를 뽑아내거든. 마치 문어발처럼 말이야. 탄력을 받기 시작하면 어느 줄기에서 나온 것인지 알 수 없을 정도로 수많은 줄기를 뻗어내. 자신의 줄기를 지지대 삼아서 칭칭 감고 올라가지.”

으름은 가지치기를 하지 않아도 하나의 줄기에서 두세 줄기를 뽑아내는 식물이었습니다. 그런 식물의 줄기까지 쳐냈으니 으름의 세력 확장에 제대로 불을 지핀 격입니다.

저는 덩굴식물을 좋아합니다. 몬스테라, 필로덴드론, 에피프레넘 등 온갖 열대의 덩굴식물을 키웁니다. 서로 다른 종끼리 경쟁하듯 자라는 모습을 보면서 식물 키우기의 또 다른 재미를 느끼고 있지요. 그런데 한국의 자생식물인 으름이 이렇게 위협적일 거라고는 생각도 못했습니다. 으름의 어린 순은 나물로도 먹을 수 있고, 줄기와 뿌리는 이뇨와 신경통에 특효라고 하니, 제법 쓸모 있는 식물인데도 말이죠.

부모님댁의 으름덩굴은 이미 괴물로 변해버린 상황이었습니다. 당장 손을 쓰지 않으면 덩굴이 나의 발목부터 휘감을 판이었으니까요.

다행인 것은 잎을 다 떨군 겨울이라 전술을 펼치기에는 적기였다는 것입니다. 으름은 하나의 줄기에서 많은 줄기를 뽑아낸다고 했으니, 줄기가 어디서 시작되는지만 안다면 ‘메두사의 목’을 치는 것은 이제 시간문제입니다.

장대낫으로 엉킨 잔가지를 걷어내며 줄기의 시작이 어디인지 찾습니다. 그런데 ‘메두사의 목’이 쉽게 보이지 않습니다.

‘뭐지? 목이 보이질 않아! 어느 목을 쳐야 하지?! 전부 다 목이네. 메두사의 분신술인가?’

잔가지를 걷어내면 굵고 단단한 줄기 하나가 쏘옥 하고 나올 줄 알았습니다. 그런데 굵고 단단한 줄기가 한둘이 아니었습니다. 저는 아버지에게 물었습니다.

“아버지, 대체 몇 그루를 심은 거예요?”

“한 그루 심은 거여.”

“한 그루를 심었는데 땅에서 올라오는 줄기가 이렇게 많아요?”

“낸들 알어…?”

절망이었지요. 으름덩굴은 이미 땅 아래로 뿌리를 사방으로 뻗어 줄기가 곳곳에서 솟아오르고 있었습니다. 울타리를 따라 길게 늘어선 수많은 메두사의 목들이 “쳐볼 테면 쳐보시지” 하며 기괴하게 웃는 듯했습니다.

“좋다. 이 요괴야. 칼을 뽑았으니 무라도 썰어주마!”

저는 아침나절 광란의 장대낫질을 해댔습니다. 울타리의 앞과 뒤를 오가며 파상공세를 펼쳤습니다. 어느덧 으름덩굴로 빽빽하던 울타리 사이로 바깥 풍경이 보였습니다. 맨처음에는 눈 쌓인 논밭의 풍경이 보였고, 그 위를 좋다고 뛰어다니는 아이들이 보였습니다. 그러고는 갑자기 눈앞이 흐려졌죠.

‘이것은 분명 기쁨의 눈물? 아, 땀이구나….’

저는 비처럼 쏟아지는 땀을 훔치며 집 안으로 들어와 점퍼를 벗었습니다. 온몸에서 아지랑이가 활활 피어오릅니다. 그리고 밥 세 공기를 흡입하고는 곯아떨어졌습니다.

눈을 뜨니 밖은 어둑어둑합니다. 전투의 승자가 누구였는지는 잘 기억이 나지 않습니다. 한 가지 확실한 것은 팔과 다리, 손목, 발목, 허리, 목, 관절에서 죄다 바람 소리가 들릴 뿐이라는 것이었지요.

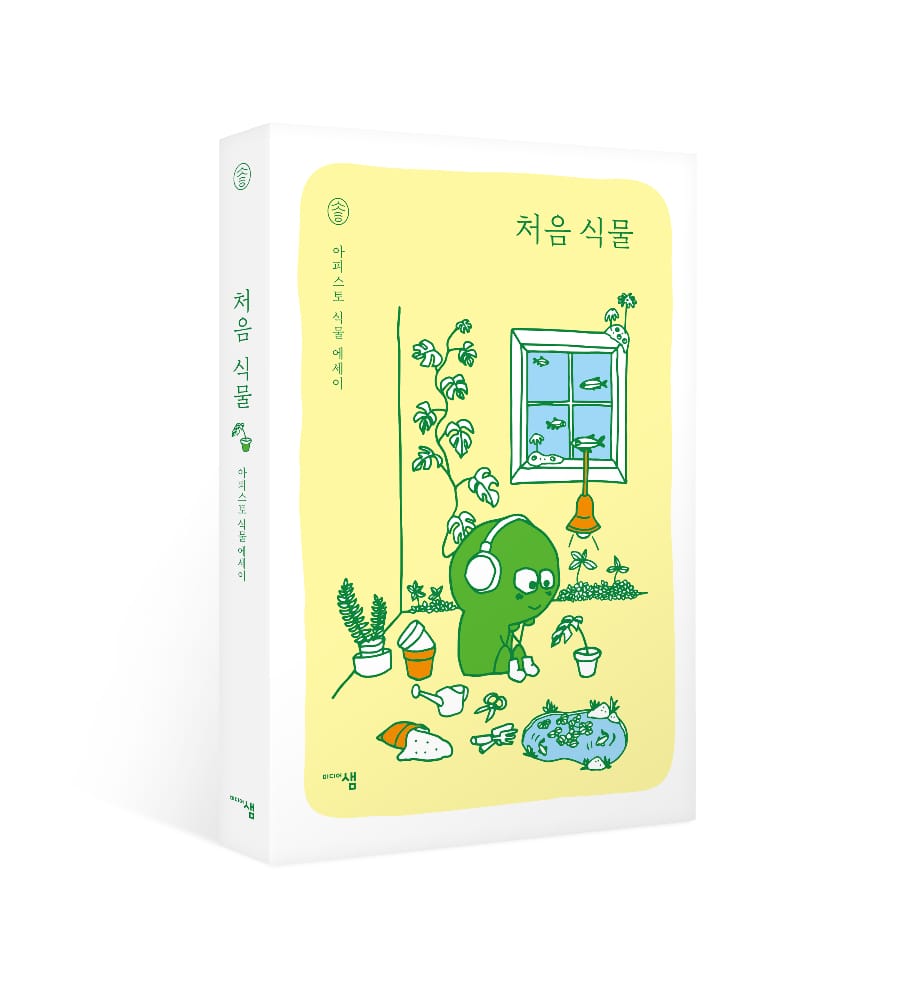

- 아피스토 식물 에세이 <처음 식물> 중에서

아피스토 식물 에세이 <처음 식물>

구매 링크

구매 링크

구매 링크

아피스토

유튜브 <아피스토TV> 운영. 2011년 <시와시학> 시 등단. 지은책 <톰 웨이츠>, 그린책 <글로스터의 홈가드닝 이야기>.

댓글 6

첫 번째 댓글을 입력해 주세요.